企業數據能力23個內容有幾次被問及數字化與信息化的區別,之前我是拒絕回答的。如果僅僅停留在概念上的爭論,并不能解決實際問題,不談也罷。諸如信息和數據的區別就在此之列。

但最近意識到,信息化和數字化的區別,并不僅僅是概念區別那么簡單,有必要拿出來聊聊。

經歷了30到40年的發展,大家對信息化已經形成了固有的認識。由于人的慣性思維使然,由此不免對剛剛才的數字化產生誤解。

思想決定行動,錯誤的認識必然導致錯誤的行動。從這個出發點,決定來聊聊數字化和信息化的區別。

為了能夠清晰理解二者的差別,下面以傳統的工業生產企業為例。

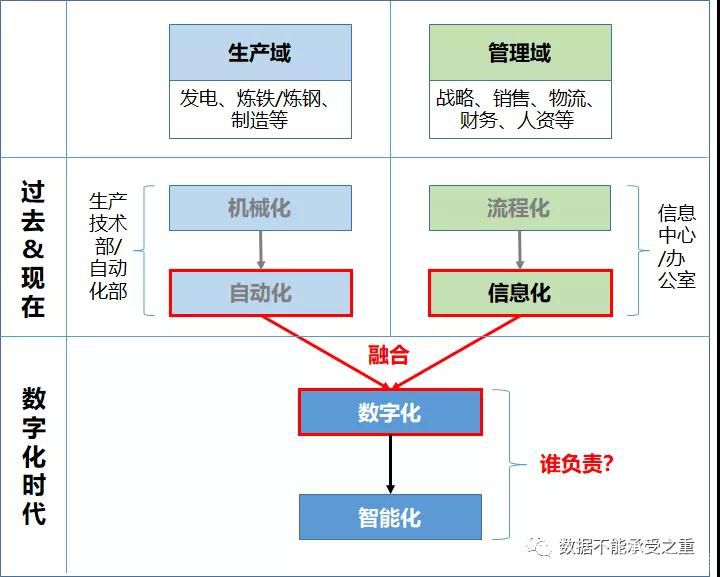

無論從業務領域還是組織結構來看,往往被一分為二,即生產領域、管理領域。在過去的幾十年里,二者有著各自的發展路徑。即使IT技術相對成熟之后,依然如此。

用上面這張圖表達了本人的觀點,不認同的朋友甚至都不需要繼續看下去了。何必浪費寶貴的時間呢,是吧?不僅如此,融合也不代表了信息化和數字化之間的所有區別。但是,如果朋友們能夠獲得一點點啟發,就已經達到寫作本文的目的了。

1

信息化

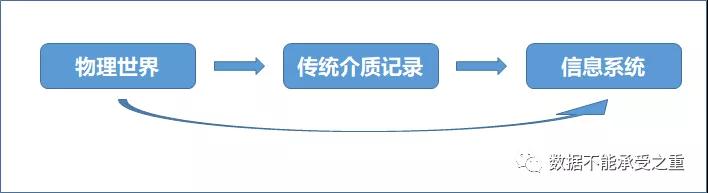

信息化,本質上將企業在運作過程中原來記錄在以紙為主的介質上的信息有選擇性的存儲到計算機系統中。早期的名稱叫管理信息系統(MIS)。我甚至都懷疑(純屬臆測,未經證實),所謂的“管理信息”,是“管理的信息”。

下面圖示簡單描述這一過程:

考慮到成本和效率等的制約因素,并非將紙上記錄的信息全部轉移到計算機系統中,一般主要記錄業務結果的關鍵特征信息。

以銷售合同為例,原來數百頁的文檔(無論是紙質的還是電子文檔),合同談判的過程在線完成,計算機系統主要記錄雙方簽訂的合同中的關鍵信息,諸如客戶名稱、銷售的產品品類、數量、單價、總金額等。

順帶補充一句,信息化是以業務標準化、流程化為基礎前提的。例如,訂單之所以能準確的記錄產品信息,是因為產品標準化的結果。相比之下,合同條款的標準化工作,就往往不如產品。因此,在開票、付款、違約罰款等方面,需要人工解讀相應的條款信息。

最近幾年,合同、發票等各種票據都可以通過OCR技術自動掃描進入信息系統,替代了傳統的人工讀取、錄入的過程。

這就是數字化嗎?這沒有改變過程的本質,即,從已有的紙質記載的信息轉化為信息系統可以處理的信息。

但相比信息化,數字化不僅僅只是計算機技術進步。何況,計算機技術在過去幾十年里已經發生了翻天覆地的變化。

計算機技術也不僅僅應用在信息化領域,已經滲透到其他各個領域,其中也包括傳統的工業自動化領域。

2

自動化

工業領域的自動化技術發展遠遠早于信息化。

在工業自動控制系統中,除了以機械、流體為主的執行機構外,自動化儀表起著決定性作用。

簡單來講,自動化儀表的職能是負責測量工業現場的各種參數,例如溫度、壓力、電流等等。并作為反饋信號來調整輸入,完成自動閉環控制。

隨著數字技術的發展,自動化儀表所測量的信號也由以前的模擬信號轉換為數字信號。接下來的故事,就是計算機技術在傳統的工業自動化系統中大行其道。

雖然數字化儀表技術已經成熟的應用了許多年,但沒有自動成為“信息系統”的信息來源。

據我所知,許多生產現場至今依然由人工來填補自動化和信息化之間的鴻溝。

3

數字化

由此看來,企業數字化絕對不僅僅只是計算機技術的升級。而首先要做的是工業化(自動化)和信息化融合。

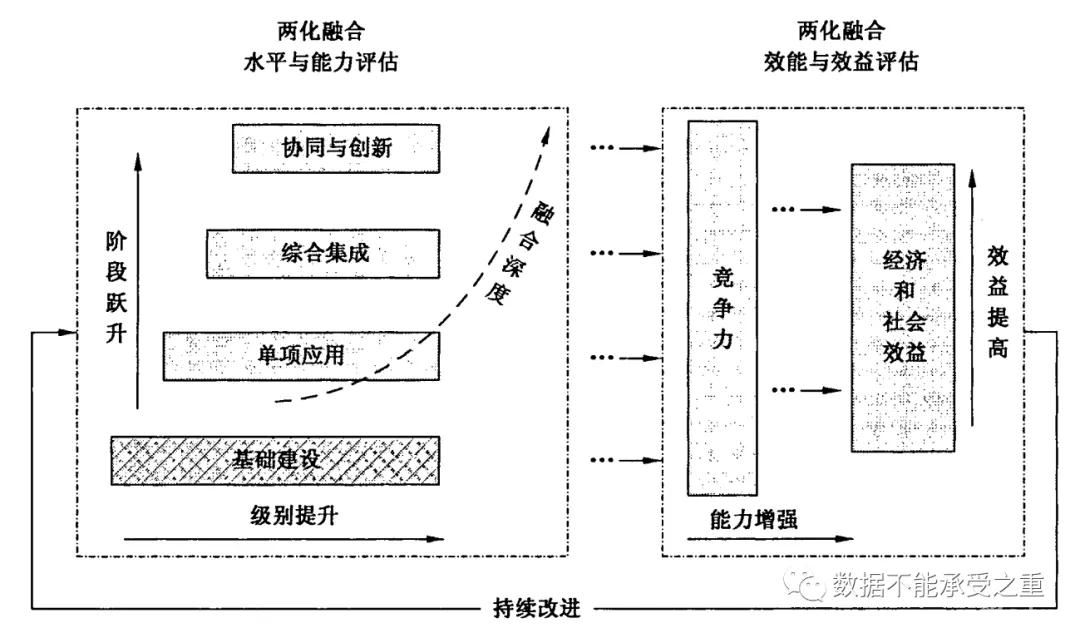

其實,生產領域和管理領域的融合,并不是現在才提出來。

在我們國家,2002年黨的十六大首次提出“信息化和工業化融合發展”的要求。

引自《工業企業信息化和工業化融合評估規范(GBT 23020-2013)》

當然,兩化融合與數字化之間不能完全劃上等號。不過,撇開數字化技術不談,兩化融合的思路是充分發揮數字化技術優勢的很好起點。

工業現場控制和信息系統的信息都來源于現實世界。

例如,煉鐵高爐前的自動物料傳送帶,通過自動稱重設備實現自動控制原料的配比外,同時也可以自動完成原料出庫記錄。而不必象傳統的方式那樣另外人工填寫紙質的出庫單,后來的信息化手段也只是將此電子化的記錄在系統。

在發電廠現場,當前依然延續著信息化時代,乃至更遠古的傳統管理,從先進的生產設備上手工記錄各種度數。

二者并不是有著天然的“楚河漢界”,更多的是由于技術發展與管理的產物。因此,隨著技術的進步,管理也有必要做出相應的調整

數字化并不是終點。工業現場控制與管理域融合后,利用逐步豐富的數據進一步推動企業智能化發展。

如果說工業自動化的下一階段可能是“數字孿生”的話,那企業數字化的發展方向則應該是“商業智能體”。二者的區別,打算另外專題聊聊。

4

認識誤區與阻力

是時候應該做出相應的改變,但當前的阻力是存在的。安全、生產制度等理由,作為外行,我無力反駁。但我堅信一條,隨著技術進步,管理體系也應該采取相應的措施與之匹配。

誤區:將數字化當成信息化的技術升級

這種認識上的誤區導致的危害非常大。

過去信息化建設往往是CIO領導下的工作。既然數字化只是信息化的技術升級,那自然延續著過去的模式。

這也就是當前為什么許多企業認為數字化建設工作是IT部門的責任。這樣一來,大大的限制了數字化技術的作用。

不僅如此,即使參照企業常態化的技改工作,信息化部門所能推動的管理變革往往難上加難。其中原因,技術改造的對象是機器設備;管理變革的對象則是企業員工。

阻力:當前融合還存在諸多困難

在傳統的生產企業,生產自動化技術改造一般由生產技術部或者自動化部負責;信息系統建設由信息中心或者辦公室負責。生產技術部、信息化部門各自延續著當前的“賽道”前進。

生產技術部將數字化簡單的當作過去技術改造的升級版本。當然也是卓有成效的,數字化技術可以讓生產線、工廠變得更智能。

信息化部門一方面在補過去信息化的課,例如上ERP系統、中臺系統等。超前一點的企業,借著工業互聯網的東風,從工業自動化系統抓取數據,開始有限的嘗試。

但是,當前遠遠不夠,而且不是數字化技術本身的原因。

生產技術部與IT部門之間的部門墻,阻礙了融合。例如如何拉通二者之間的數據標準,如何是實現二者之間信息的互通,而不只是從自動化到信息系統的單向流動等等。

期待相應的組織變革。

新時代鞋服物流與供應鏈面臨的變革和挑戰03月07日 20:38

點贊:這個雙11,物流大佬一起做了這件事11月22日 21:43

物流管理機構及政策分布概覽12月04日 14:10

盤點:2017中國零售業十大事件12月12日 13:57

2017年中國零售電商十大熱點事件點評12月28日 09:58